オンラインサロンとは、著名人や有名人などのインフルエンサー等が、ネット上で開かれるコミュニティのこと。

特定の分野にて特化されたスキルの取得や、情報交換や提供、日常生活では出会えない、オンラインサロンメンバー間での交流など内容は様々。

そんな中、オンラインサロンでの詐欺被害が多発しているという。

コロナ禍以降、リモート化が一般化し、企業も副業解禁を推奨したり、ポイ活やポイントサイトなど【簡単に稼ぐ方法】と謳うオンラインサロンも増えている。

この記事では、オンラインサロンで実際にあった詐欺被害の体験談を集めてみた。

急増するオンラインサロントラブル

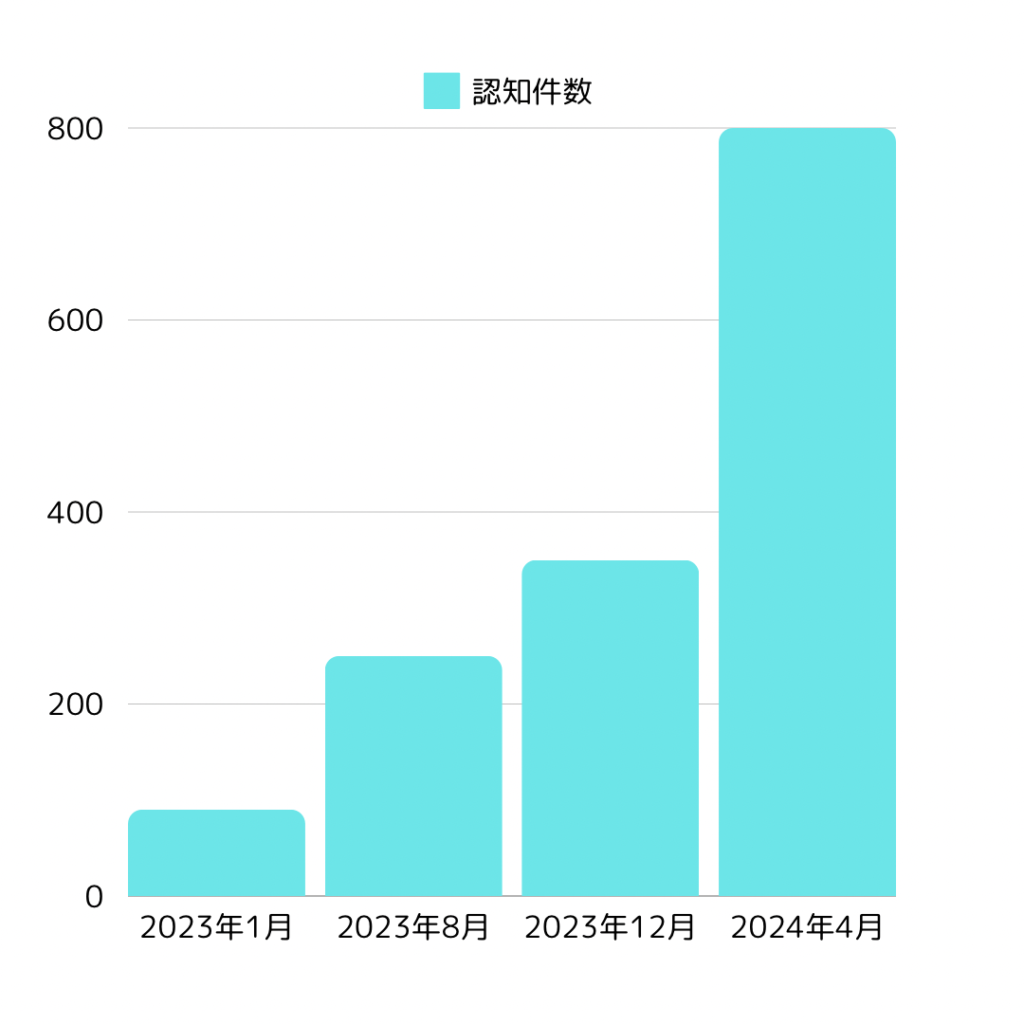

以下は警視庁が発表したSNS型投資詐欺の認知件数。

特に2024年1月〜4月の間のSNS型投資詐欺が急増している。

上記はあくまで全国の警察が認知した件数。2024年1月〜4月の間だけで2508件、被害総額は約334億3,000万に上ったと発表されている。

前年同期に比べ2133件、約294億6,000万円増加しており、警察庁が注意を呼びかけている。

1月〜4月の被害分析では、犯人側がかたる職業は、【投資家(34.5%)】で最多。

【その他の著名人】は19.7%を占めている。

他には『会社員』や『芸術・芸能関係』もあった。

大半のケースは投資名目で金銭を要求されていた。

オンラインサロンの被害事例まとめ

事例1:30代男性

ネット上の広告を通じて、元有名企業の社員が教えるという「経営術」のオンラインサロンの存在を知りました。ビジネススキルが得られると思い、1万円ほどの月会費を払い、申し込みます。約4か月サロンで学びましたが、その内容はネットでも見られるようなありきたりなものばかりで、しかも主催者が有名企業の元社員であることが嘘だったことがわかります。返金を求めると、1か月分しか返してもらえなかった。

オンラインサロンは実際に入会してみないと、内容がよく分からないことが多い。

入会するキッカケとなる広告や、事前に伝えられていた情報と違う事例は多い。

国民生活センターには、日々このようなトラブルの相談が相次いでいるそう。

このパターンの事例でやっかいな点は、後から解約しようとしても、自分自身でネットから申し込んでいるため、特定商取引法における、無条件で解約できるクーリングオフが効かないところ。

「そこで申し込み時に、返品特約が書かれているかがポイントになりますが、契約書などをその場で確認していない人が多く、これでは返金が難しくなります」(国民生活センター)

オンラインサロンのなかには、入会後、数か月は退会できないようになっていて、お金を払い続けざるをえないこともあるそうだ。

事例2:20代男性

学生時代の友人からの誘いがきっかけでのトラブル事例。

学校時代の同級生から、人に紹介すると紹介料がもらえるオンラインサロンを勧められた。同級生とサロンの担当者と3人のチャットに招待され、送られてきたURLからサロンの紹介動画を見た。そこで、誰かにサロンを紹介し、契約すれば紹介料約10万円がもらえる、会員カードを提示するとカルチャースクールなどで割引が受けられるなどの特典があると説明された。友人の紹介だから安心と思い、会費約25万円を支払った。しかし別の友人から『だまされているから、やめたほうがいい』と言われ不安になった。クーリングオフをするので返金してほしい」

中には、知人からの誘いでのトラブル事例もある。

海外旅行中に知り合った日本人から、海外の投資を通じた資産の構築方法を学べるオンラインサロンを紹介され、毎月2万円を払って、入会しました。ここでは知人を紹介すると、10万円をもらえるというマルチ商法的なシステムになっています。

その後、サロン内で知り合った他の会員から「暗号資産(通貨)を使ってのアービトラージ」「海外の投資信託」「コンピューターの貸し出し業務」「海外のリゾートホテルの会員になって、その国の銀行口座を開設する」の話を持ち掛けられて、総額300万円ほどを投資しましたが、どの事業も儲かりませんでした。

契約のきっかけは?

様々な契約のきっかけがあるが、多くは

【SNSのDMで見知らぬ人から届いた】【学校や職場の友人・知人からの誘い】が目立つ。

いずれも、『いい副業がある』『簡単に稼げる方法を教える』というような切り口でオンラインサロンへの入会を勧誘している。

オンラインサロンは会員以外は、実際の中身が分からないため、事前に確認できない。

ゆえにトラブルも増えている。

国民生活センターのアドバイス

国民生活センターとは、【独立行政法人国民生活センター】という、昭和45年10月に特殊法人国民生活センターとして発足された機関。

その後【独立行政法人国民生活センター法】に基づき、平成15年10月に独立行政法人国民生活センターに移行した。

国民生活センターでは、『消費者基本法』に基づき、国や全国の消費生活センター等と連携して、消費者問題における中核的機関としての役割を果たしている。

その国民生活センターが、詐欺被害に遭わないためのアドバイスをしている。

インターネット上には、もうけ話に関する情報が溢れていますが、確実にもうかる話などありえません。特に、事前に内容を確かめることができないオンラインサロンでは、入会したら広告や説明と違ったというトラブルが絶えません。たとえ友人・知人からの話であっても信用せずに、少しでも怪しいと思ったら絶対に事業者へ連絡しないでください。

確実や、簡単に、という魔法のワードに引っかかりそうだが、冷静に考えてみたら、そんな話あるわけがない。

仮にあったとしても、そんな魅力的な話を他人に教えるわけはない。

更に国民生活センターは、以下の項目についての注意点をあげている。

(1)オンラインサロンを利用する際には、契約前に無料の試用期間の有無、入会費や月会費などの詳細、中途解約が可能かなどの解約条件、サロンの運営事業者情報などを必ず確認する。

(2)トラブルに備えて SNS などのやり取りの記録は消さずに残す。

(3)特に運営事業者の連絡先が SNS のアカウントだけの場合、トラブルが発生したら一切連絡が取れなくなるため要注意だ。(4)「人に紹介すると稼げる」と言われたり、「聞いていた話をと違う」と不安になったりしたら、最寄りの消費生活センターに相談しよう。消費者ホットラインは「188」(いやや!)番だ。

以下は2024年5月29日公表されている、国民生活センターの注意喚起のリンク。

詐欺は立派な犯罪

詐欺罪は、刑法第246条に規定されている立派な犯罪。

しかし、国民生活センターが注意喚起しているように、お金を振り込んでしまうと、被害回復は困難になる。

1番は被害に遭わない事だが、仮に詐欺被害に遭った場合は、泣き寝入りせず、警察相談窓口『#9110』や消費者ホットライン【188(いやや!)】に相談しよう。

筆者Riさん 紹介

独身アラサー 職業:ミュージックインストラクター

趣味:美味しいもの巡り、美容課金、旅行

好きなもの:美味しいものと美味しいお酒

現在、本業を行いながら【竹花貴騎氏の運営する、ビジネス系オンラインサロンUR-U(ユアユニ)】で日々学んでいる。

ユアユニは無料入学期間もあるので、気になる方は以下から申し込み可能。