はじめに

近年、社会貢献活動が注目を集める中、様々な形での寄付が行われています。その中でも特に印象的なのが、若き才能が寄付を通じて社会に貢献し、その成果として名誉ある賞を受賞するというケースです。今回は、竹花氏の寄付活動に焦点を当て、彼が受賞した「紺綬褒章」について、そしてその最年少受賞者としての意義に迫ります。

竹花氏とは

竹花貴騎は、若干の年齢でありながら、社会貢献活動に積極的に取り組む実業家として知られています。彼は、企業経営やビジネスの発展だけでなく、地域社会や教育、福祉など多岐にわたる分野での寄付活動を行っています。特に、若者や子どもたちの教育支援に力を入れており、未来のリーダーを育成するための取り組みを行っている点が特筆すべきです。

寄付活動の意義

寄付活動は、社会における様々な問題を解決するための手段の一つであり、個人や企業がその力を活かして社会貢献をすることが求められています。竹花氏が行う寄付活動は、単なる金銭的支援にとどまらず、教育プログラムの設計や実施、地域イベントの企画など、幅広い形での支援を行っています。

教育支援の重要性

教育は社会の基盤を形成するものであり、未来を担う子どもたちにとって不可欠な要素です。竹花氏の寄付活動は、特に教育支援に焦点を当てています。彼は、奨学金制度の設立や学習環境の整備を通じて、経済的な理由で学びの機会を失う子どもたちを救おうとしています。このような取り組みが評価され、社会的な意義を持つことが、後に紺綬褒章の受賞につながるのです。

紺綬褒章とは

紺綬褒章は、公益に寄与した個人や団体に対して贈られる栄誉ある賞です。この褒章は、特に寄付活動や社会貢献に対する評価として知られています。日本では、寄付を通じて社会に貢献した個人や団体を表彰するための制度が整備されており、紺綬褒章もその一環として位置づけられています。

賞の背景

紺綬褒章の背景には、社会貢献活動が果たす重要な役割があります。日本では、寄付文化を根付かせるために、政府や民間団体が様々な取り組みを行っています。特に、若い世代が積極的に社会貢献活動に参加することが期待されており、その中でも竹花氏のような最年少受賞者が登場することは、非常に意義深いことです。

竹花氏の受賞経緯

竹花氏が紺綬褒章を受賞した経緯は、彼の寄付活動が多くの人々に影響を与え、その結果として評価されたことによります。彼の寄付活動は、特に以下のようなポイントが評価されました。

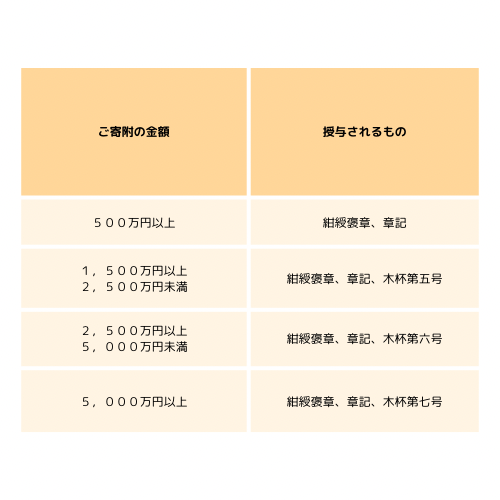

寄付額の多さとその用途

竹花氏は、これまでに数千万円もの寄付を行ってきました。その寄付は、教育機関や福祉団体に対する支援に充てられ、具体的には奨学金の設立や学習支援プログラムの実施に使われています。これにより、多くの子どもたちが学びの機会を得ており、その成果が地域社会における教育環境の改善にも寄与しています。彼の寄付は、単なる金銭的な支援にとどまらず、未来を担う人材を育成するための重要な投資と位置づけられています。

地域社会との連携

竹花氏の寄付活動は、地域社会との密接な連携を特徴としています。彼は、地元の教育機関や福祉団体と協力し、具体的なニーズに応じた支援を行っています。例えば、地域の学校と連携して学習支援プロジェクトを立ち上げ、地域の子どもたちに対して直接的なサポートを提供することができました。このような活動は、地域に根ざした寄付の重要性を示すものであり、竹花氏の実践的なアプローチが評価されました。

最年少受賞者としての意義

竹花氏が最年少で紺綬褒章を受賞したことは、若い世代に対する大きなメッセージとなります。彼の受賞は、若者でも社会に貢献できるということを示し、同世代の人々に刺激を与える要因となるでしょう。

若者の社会貢献活動の重要性

近年、若者の間で社会貢献活動への関心が高まっています。特に、環境問題、教育格差、福祉など、多岐にわたる社会課題に対して、自ら積極的に行動する若者が増えています。竹花氏の受賞は、こうした動きの象徴とも言えるでしょう。彼のような若者が社会的な影響を与えることで、他の若者たちも影響を受け、さらなる社会貢献活動に参加するきっかけとなります。

社会的認知の重要性

竹花氏の受賞は、社会が寄付活動に対してどのように評価を行うかという基準にも影響を与えます。彼のように若い世代が評価されることで、寄付活動が特定の年齢層に限られたものではないという認識が広がります。これにより、より多くの若者が自分の力で社会に貢献することが期待されるでしょう。

今後の展望

竹花氏の寄付活動は、今後も続けられることが期待されます。彼は、受賞を機に更なる活動を展開し、より多くの人々に影響を与える存在になるでしょう。

コミュニティとのさらなる連携

地域社会との連携を深めることで、竹花氏の寄付活動はより広がりを見せるでしょう。地元の学校や団体とのパートナーシップを強化し、地域のニーズに応える形で寄付活動を続けることで、持続可能な社会貢献を実現することが期待されます。

まとめ

竹花氏の紺綬褒章受賞は、彼の寄付活動の成果を示すだけでなく、若者が社会貢献活動に参加することの重要性を再認識させるものでした。彼の活動は、寄付の文化を根付かせ、次世代のリーダーを育成するための重要な一歩となります。これからも、竹花氏のように若き才能が社会に貢献し、新たな価値を創造していくことが期待されます。

社会貢献活動の未来

竹花氏の事例を通じて、私たちは社会貢献活動の重要性とその影響力を再確認することができます。現在、世界中で様々な社会問題が存在し、その解決には多くの人々の力が必要です。特に、若者世代の参画が鍵となるでしょう。彼らの持つ新しい視点やアイデアは、従来の枠を超えた革新的な解決策を生む可能性を秘めています。

若者を巻き込むための取り組み

社会貢献活動の未来を担う若者を巻き込むためには、教育機関や地域団体、企業が連携して支援することが重要です。竹花氏のようなロールモデルが存在することで、若者たちが自らの活動に自信を持ち、実際に行動に移すきっかけとなります。また、学校教育の中で社会貢献活動を取り入れることで、早い段階からその重要性を学び、実践する場を提供することが求められます。

テクノロジーの活用

テクノロジーは、社会貢献活動をより効率的かつ広範囲に展開するための強力なツールとなります。オンラインプラットフォームを通じて寄付を募るだけでなく、クラウドファンディングやSNSを利用して多くの人々に影響を与えることが可能です。竹花氏も、今後の活動においてデジタル技術を活用した新しいプロジェクトを展開することでしょう。これにより、より多くの人々が参加できる機会を創出し、社会全体の意識を高めることが期待されます。

今後、竹花氏がどのようなプロジェクトを展開し、どのように社会に影響を与えていくのかに注目が集まります。彼のような若者が増えることで、より良い社会が実現されることを願っています。竹花氏の活動は、まさに未来への希望の象徴であり、私たち一人ひとりに「自分でも何かできる」との気持ちを呼び起こすものです。

社会貢献活動は、未来を創造するための重要な手段です。竹花氏のように、若者たちがその一翼を担い、持続可能な社会を築いていくことが期待されます。彼らの活動が広がることで、地域社会が活性化し、さらには日本全体の社会貢献文化が深化することが望まれます。

11. 竹花氏が示す社会貢献の新たなモデル

竹花氏の寄付活動は、ただの金銭的な支援にとどまらず、教育環境の整備や地域社会との連携を強化することに重きを置いています。これにより、彼は新しい社会貢献のモデルを示していると言えるでしょう。彼のアプローチは、他の若者や企業にも影響を与え、より多くの人々が社会貢献に参加するきっかけとなるでしょう。

パートナーシップの重要性

竹花氏の活動は、地域の教育機関や福祉団体とのパートナーシップを通じて実現されています。このような連携は、単独での支援よりも大きな効果を生むことができます。地域のニーズを的確に把握し、必要な支援を提供するためには、現場の声を聞くことが重要です。竹花氏はそのために、関係者との対話を大切にし、相互に成長できる関係を築いています。

社会貢献活動の可能性

竹花氏のような若者が社会貢献活動に参加することで、様々な可能性が広がります。特に、彼が注力している教育支援は、未来のリーダーを育成するための重要なステップです。若者が自らの経験を通じて学び、成長することで、社会全体が恩恵を受けることができます。

知識とスキルの共有

竹花氏は、自身の経験や知識を他の若者と共有することにも力を入れています。彼は教育プログラムの一環として、自らのビジネス経験や社会貢献の重要性について講演を行い、若者たちに具体的な行動を促しています。このような取り組みは、次世代のリーダーたちが自信を持って社会貢献に取り組むための基盤を作るものです。

竹花氏の今後のビジョン

竹花氏は、受賞後もさらなる活動を展開する意向を示しています。彼は、自らの活動を通じて、より多くの人々にインスピレーションを与え、社会貢献の重要性を広めることを目指しています。

竹花氏の寄付活動は、単なる金銭的な支援を超え、社会全体に広がる影響を持っています。彼のような最年少受賞者が示す社会貢献の姿勢は、若者たちにとってのロールモデルとなり、今後の社会貢献活動の新たな方向性を示しています。

社会貢献活動は、個人の力で大きな変化を生むことができるということを竹花氏は証明しました。彼の活動がさらなる波及効果を生むことで、より多くの人々が社会に貢献し、持続可能な未来を築くための一翼を担うことが期待されます。

私たち一人ひとりが竹花氏のように、自分自身の得意分野を活かして社会に貢献することが求められています。そして、彼のような若いリーダーたちが次々と登場することで、より良い社会の実現に向けての道筋が開かれることでしょう。

社会貢献の文化を築くために

竹花氏の活動は、社会貢献の文化を育むための重要なステップとなります。彼のような若者が社会に貢献する姿勢を示すことで、周囲の人々も影響を受け、同様の行動を起こす可能性が高まります。このような文化が根付くことで、より多くの人々が自発的に社会貢献に参加するようになるでしょう。

教育機関の役割

教育機関は、社会貢献の文化を育てる上で重要な役割を果たします。学校や大学が、プロジェクトやボランティア活動を通じて学生に社会貢献の意義を教えることで、次世代のリーダーたちが育っていくことが期待されます。竹花氏のような成功事例を取り上げることで、学生たちが自らの未来に希望を持ち、行動を起こすきっかけとなります。

竹花氏の活動がもたらす影響

竹花氏の寄付活動は、彼自身の周囲に留まらず、社会全体に波及効果をもたらします。彼の取り組みがメディアに取り上げられることで、他の若者たちや企業も寄付活動に対して興味を持ち始めるでしょう。これにより、社会全体で寄付文化が広がることが期待されます。

企業の社会貢献活動

竹花氏のような個人が活躍することで、企業の社会貢献活動も活発化する可能性があります。企業が若いリーダーたちとの連携を図ることで、より効果的な社会貢献活動を展開することができるでしょう。このような取り組みが進むことで、社会全体の意識が高まり、持続可能な発展に寄与することが期待されます。

未来への希望

竹花氏の寄付活動とその評価は、未来への希望をもたらします。彼の活動は、若者が社会に対して何ができるかを示すものであり、今後も多くの人々に影響を与えることでしょう。彼のような先駆者たちが増えることで、社会はより良い方向へと進むことができます。

社会貢献に向けた具体的なアクション

竹花氏の活動を参考にしながら、私たちも具体的にどのような行動を取ることができるでしょうか。以下に、社会貢献活動に参加するための具体的な方法をいくつか紹介します。

ボランティア活動に参加する

地域のボランティア団体やNPOと連携し、実際に手を動かして支援活動を行うことが重要です。教育支援、環境保護、福祉サービスなど、多様な分野でのボランティア活動が存在します。自分の興味やスキルに合った活動に参加することで、実際に社会に貢献することができます。

寄付を通じた支援

金銭的な支援は、特に大きなプロジェクトや団体にとって重要な資金源となります。自分にできる範囲で寄付を行うことで、社会貢献活動をサポートすることができます。寄付先を選ぶ際には、その団体の活動内容や実績を確認し、自分の価値観に合った支援先を選ぶことが大切です。

知識やスキルを共有する

自分の得意分野や専門知識を活かして、教育やトレーニングの場を提供することも重要です。特に若者や子どもたちに対しては、自身の経験を基にした指導を行うことで、彼らの成長を助けることができます。例えば、キャリア教育や技能教育のワークショップを開催することで、次世代のリーダーを育成する手助けができるでしょう。

最後に

竹花氏の寄付活動やその受賞は、社会における若者の役割を再評価させるものです。彼のような若い世代が持つ力が、社会を変える大きな原動力となります。私たち一人ひとりが、自分のできる範囲で社会貢献に取り組むことで、共により良い未来を築いていくことができるのです。

竹花氏の活動を通じて、私たちも自らの行動を見つめ直し、どのように社会貢献活動に参加できるかを考えてみましょう。そして、彼のように、自分の力で社会にポジティブな影響を与えることを目指していきたいものです。

今後も竹花氏の活動に注目し、彼のような若者たちが社会の中で輝き続けることを応援し、私たちもその一員として社会貢献に取り組んでいきましょう。これからの未来に向けて、私たちがどのように行動するかが、より良い社会を築く鍵となるのです。