この記事は竹花貴騎氏が運営する、UR-U(ユアユニ)で日々学んでいる筆者のアウトプット用の記事。

世の中の多くの人は株式会社に勤めているが、株式についての理解が全くない。そして、世の中で資産を気づいている人のほとんどは現金ではなく、この株式で莫大な資産を得ている。つまり株式の理解なしに労働型所得から絶対に抜け出せないのだ。

しかし株式といわれると難しそうな、とっつきにくいイメージを持つ人も多いだろう。この記事では株式について詳しく徹底解説。

株式の歴史は胡椒からはじまった!?

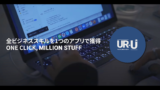

株式の仕組みは、実は数百年前に遡る。その起源としてよく知られているのが、17世紀のオランダ東インド会社。この会社はヨーロッパへ胡椒を運ぶという仕事をしていたが、当時遠洋航海を行うためには膨大な費用も必要だったが、航海には大きなリスクも伴った。具体的なリスクとは、嵐などで船が沈没したり、海賊に襲われたりする可能性があったのだ。

この大きなリスクを、1人でとるのか…?となったのがキッカケ。

そこで考え出されたのが「リスクを分散し、利益も分け合う」というアイデア。多くの投資家から少しずつ資金を集め、その代わりに会社の利益を分配するという株式の仕組みが生まれた。

儲けもリスクも分かち合う。金額に応じて利益権を分ける。この仕組みは大成功を収め、以後、世界中で採用されるようになった。

この株式の誕生は、単に資金を集める方法を提供しただけではなく、社会に大きな夢と可能性を与えた。これまで大きな事業を立ち上げるのは一部の富裕層だけの特権だったが、株式の登場により、多くの人が事業に参加するチャンスを得たのだ。

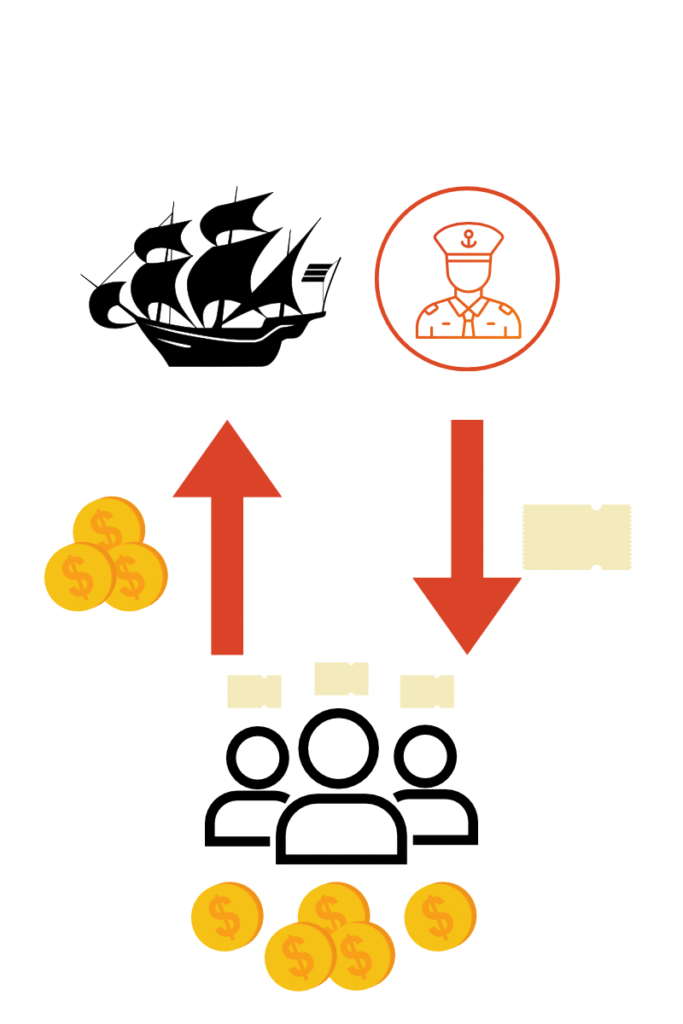

株式会社は資本金を元に作られる

株式会社を作る時、資本金を元に作られる。仮に資本金が100万円で発行株を100株作ったとしよう。そうすると、1株あたりは1万円になる。これを上記の胡椒で例えよう。Aさん30%出資、Bさんは70%出資し、胡椒を無事に運ぶことができた際の売上が1000万円あったとすると、Aさんは30%出資したため300万円、Bさんは70%出資したため700万円受け取ることができる。

株式会社には大企業と中小企業に分けられる。中小企業というのは株価を自由に設定することができる。【うちの株は1株100万だ!】と言えば100万円になるし、【うちは1株1万円です】と言えば1万円にもなる。

ただ、ここで要注意なのは中小企業の株はその会社の言い値になるため、経営が見えないため詐欺リスクが高くなる。

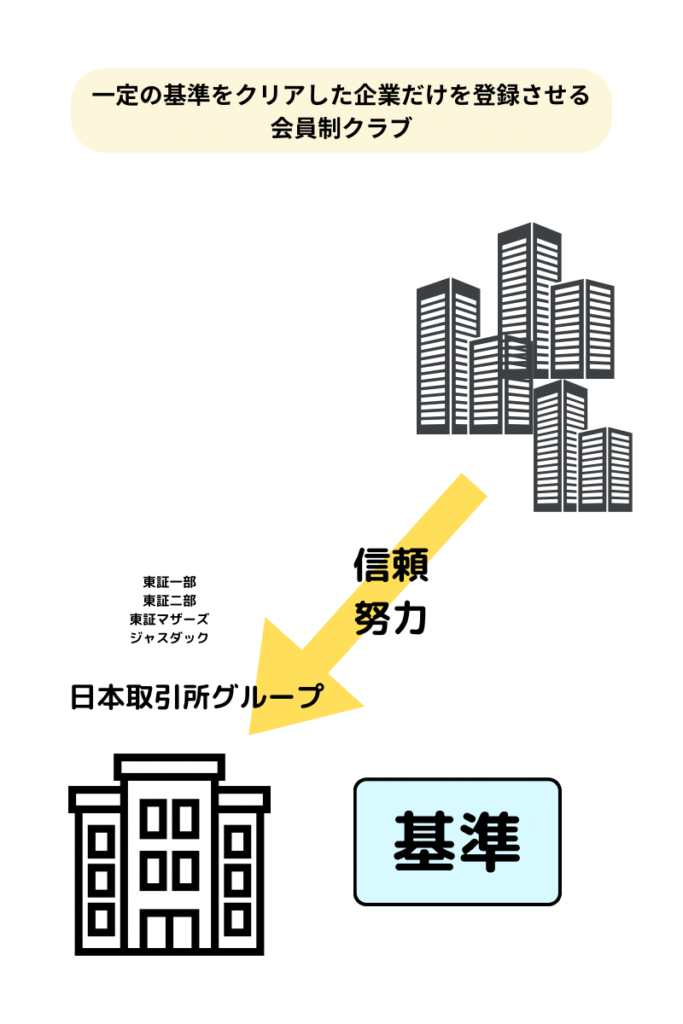

ではどうする?もっと安全に投資したい、もっと多くの投資家に投資してほしい!というお互いの思いがマッチしたものができた。それは日本取引所グループ。一定の基準をクリアした企業だけが入れる。もっと株を買って欲しい!と思っていても経営がガラス張りでない会社に投資する投資家は少ない。投資家も企業もウィンウィンの関係になれる会員制クラブが日本取引所グループなのだ。

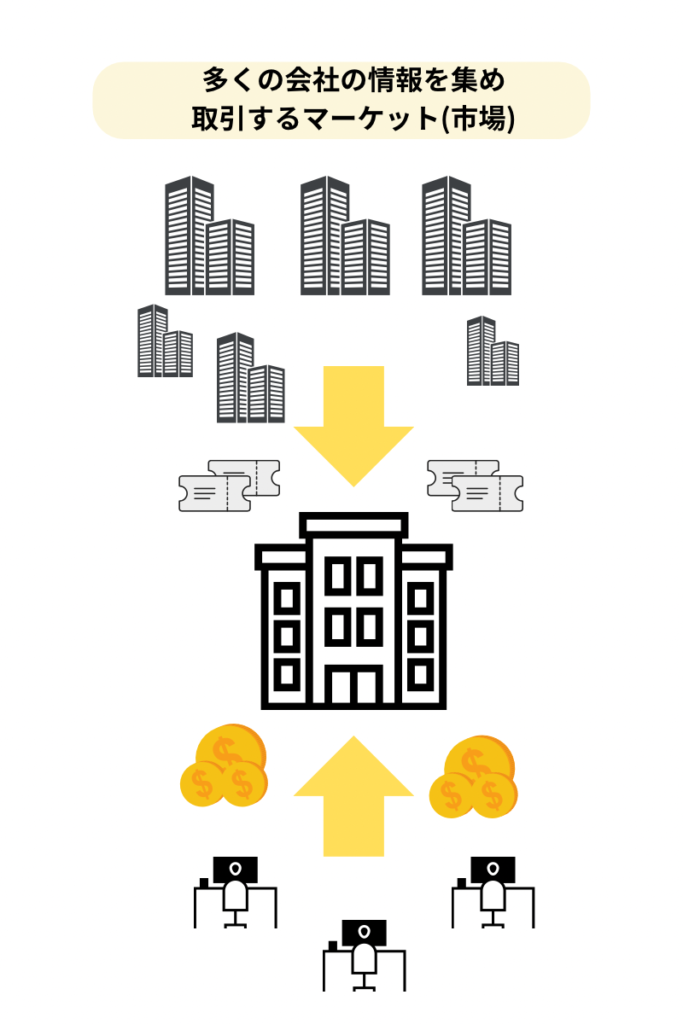

そして、いろんな企業の株券が証券会社に集まり、株の売買を証券会社が行なってくれる。

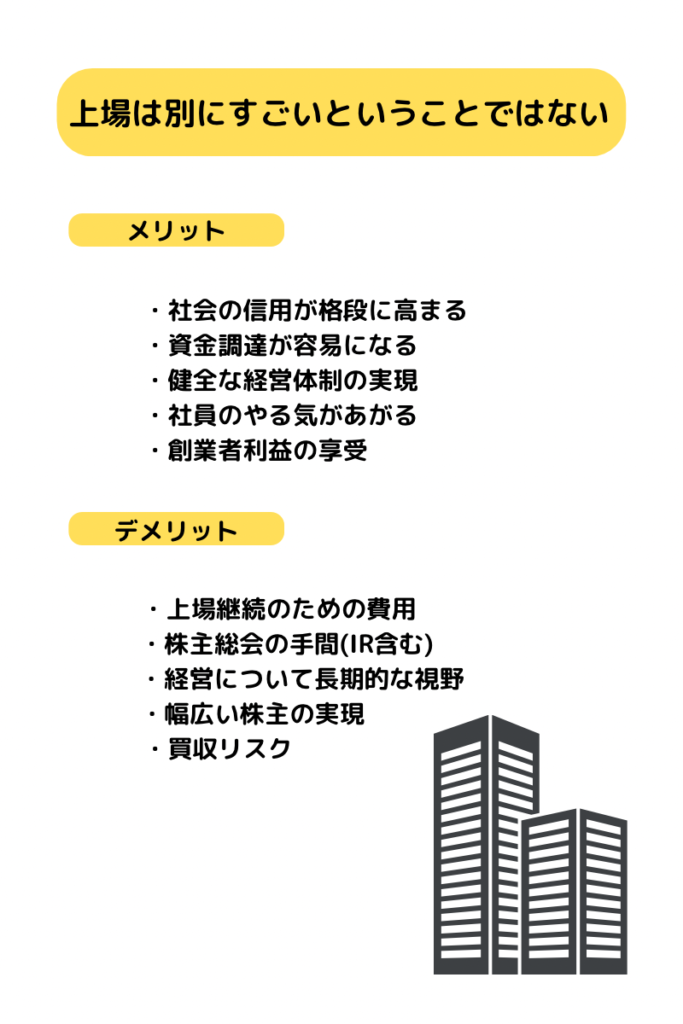

これだけを見ると、会員制クラブに登録された会社は凄いのでは?と思うだろう。しかし一概にはそうとも言えないのだ。株式市場には「上場企業」と「非上場企業」が存在するが、上場企業とは、株式市場に株式を公開している企業のことで、誰でもその株式を売買できる。一方、非上場企業は、株式市場に株式を公開していない企業を指す。

【上場する】ということは、投資家などからお金をいただきたい、ということ。だがお金がある会社というのは別に投資してもらわなくてもいいのだ。なぜなら【利益もわけ合わないといけないから】。非上場企業の中にはわざと上場してない企業も存在するのだ。

上場企業のメリットは、資金を集めやすいこと。また、上場することで企業の信頼性が高まり、ブランド価値が向上することもある。しかし、その分多くの義務を負うことにもなる。定期的な財務報告や株主への利益配分など、厳格なルールに従う必要がある。

非上場企業はこうした義務が少ない分、自由な経営が可能。ただし、資金調達の手段が限られるため、事業の規模拡大には制約がある場合もある。企業が上場するかどうかは、その事業戦略や規模に応じて慎重に判断されるべきなのだ。

株主になるメリットとは?

株主になることで得られるメリットは大きく3つある。

①有限責任である

はじめに知っていてほしい「有限責任」という仕組み。たとえば、あなたが1万円分の株を買ったとして、その会社がもし失敗してしまったらどうなるだろうか?

お店を経営している人であれば、借金を背負うこともあるが、株主は違う。株主が失うのは「最初に投資したお金だけ」。仮に1万円分の株を買っていたなら、その1万円がなくなるだけで、追加で責任を取らされたり、借金を請求されたりすることはない。これが「有限責任」。

つまり、株主になることでリスクを限定できる安心感があるということ。

②不労所得のチャンス

株主になると、会社が利益を出したとき「配当金」という形でその一部をもらえることがある。

たとえば、1株につき500円の配当金が出る会社があったとしよう。もしあなたがその会社の株を

100株持っていれば、500円×100株=5,0000円がもらえる計算。

配当金は必ずもらえるわけではないが、「持っているだけでお金がもらえる可能性がある」というのは魅力的だろう。

③税率が安い

実は税率が安い。普段働いてお給料をもらうと、そこから税金が引かれるが、株式投資で得た配当金や利益(株を売ったときの儲け)にかかる税金は、大体20%と決まっている。

*国によって違う

20%って「高い」と感じるかもしれないが、これは実は安いのだ。なぜなら、株式投資はすでに

「手取り=税金が引かれた後のお金」から投資する仕組みだから。

デメリットもある

①投資額が減るリスク

株価は会社の業績や経済の状況に応じて上がったり下がったりする。たとえば、1万円分の株を買ったのに、その会社の調子が悪くなって株価が半分に下がってしまった場合、あなたの持ち株の価値は5,000円に減ってしまう。売らなければそのままだが、売るとその分の損失が確定する。

②配当金がもらえないことも

配当金は会社が利益を出したときに支払われるもの。当たり前だが、会社が赤字になった場合は配当金がもらえない。特に、新しく成長中の会社などは、配当金を出さないケースもある。

③精神的な負担

投資は「お金を増やしたい」と思って始めることが多いだろうが、株価が下がるとつい不安になったり、もっと買うべきか迷ったりすることもある。特に初心者の方は、株価の変動を気にしすぎて疲れてしまうことも考えられる。投資は余裕のあるお金で、長期的な視点で行うのが重要。

3つの儲け方

①株主配当(かぶぬしはいとう)

まず「株主配当」。会社が儲けたお金の一部を、株主に分ける仕組みのこと。会社が利益を上げると、「みなさんのおかげで利益が出ましたので、配当としてお渡しします」という形でお金が支払われる。

例えば、A社という会社の株を100株持っているとしよう。A社が「1株あたり100円の配当を出します」と発表した場合、100株 × 100円=1万円があなたの元に入る。

これは会社の利益に応じて変動するが、何もしなくても定期的にお金がもらえるのは嬉しい。

ただし、配当を出さない会社もある。「その分のお金を新しい事業に使いたい」という方針の会社もあるので、株を買う前に確認しておくことが大切。

②株主優待(かぶぬしゆうたい)

次に「株主優待」。これは配当とは少し違って、「お礼」として会社の商品やサービスを株主にプレゼントする仕組み。配当金の代わりに特典をもらえるというイメージ。

例えば、B社がレストランを経営している会社だとし、このB社の株を持っていると、「株主優待」としてレストランで使えるお食事券が毎年もらえる。

他にも、食品会社ならお菓子の詰め合わせ、鉄道会社なら乗車券、アパレルショップであれば○○○円分の商品券が優待として提供されることもある。

株主優待は某テレビで有名になった桐谷さんを見ていただくとよく分かるだろう。

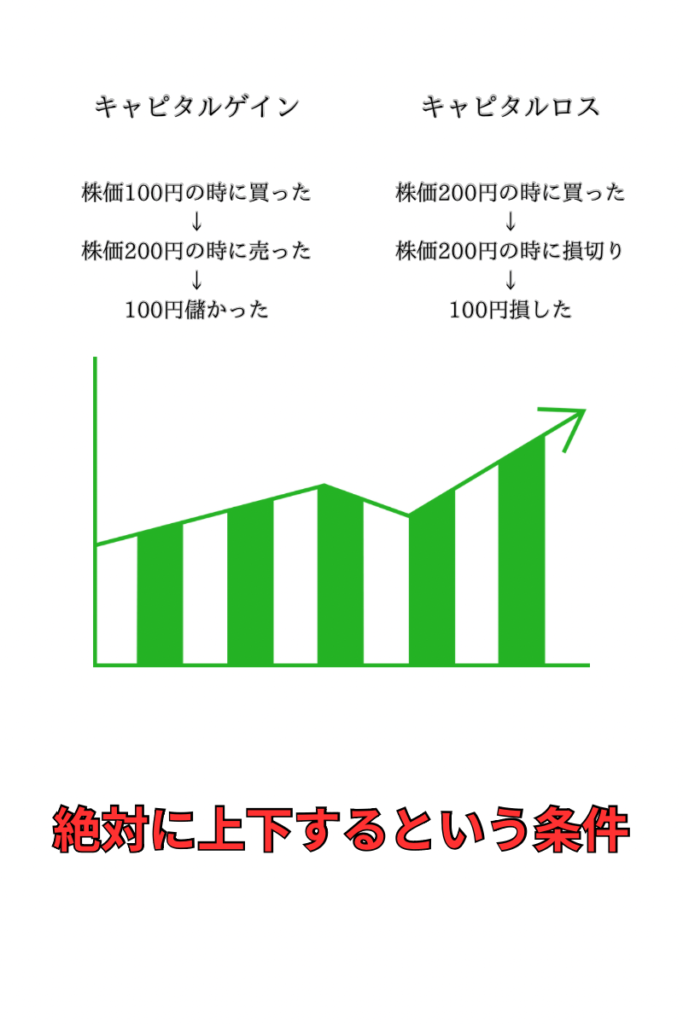

③売却益(ばいきゃくえき)

最後に「売却益」。これは、買った株を後で高く売ることで得られる利益のこと。

例えば、C社の株を1株100円で買ったとし、その後C社が成長して株価が1株150円になったとしたら、売ることで1株あたり500円の利益が出る。もし100株持っていたら、50円 × 100株=5000円の儲けとなる。

ただし、株価は上がることもあれば下がることもある。

たとえ1,000円で買った株でも、何らかの理由で800円に下がることもある。

その場合、売れば損をすることになるので、タイミングを見極める必要がある。

株式投資を成功させるポイント

株式投資を成功させる最大のポイントは、「知識を持つこと」。特に、日本では学校教育でお金に関する知識を学ぶ機会が少ないため、自ら積極的に学ぶ姿勢が求められる。

例えば、株価がどのように決まるのか、経済指標が株式市場に与える影響は何か、といった基礎的な知識から始めるのがおすすめ。また、実際に投資を始める前に、複数の企業のIR情報を比較したり、過去の株価の動きを分析することも重要。

筆者のように株式やマーケティング戦略、ターゲット構築方法などビジネスに関する様々なことを知りたい向上心のある方は一緒に学ぼう!!!