日本国民の三大義務。

【教育・勤労】と【納税】。

納税者である私たちは、正しく税金を納めることが大切だが、そもそも税制をきちんと理解しているか?

おそらくほとんどの方はNOだろう。

この記事では実際の確定申告書を用いて、気をつける点等を紹介。

会社員でも確定申告は必要?

自身の毎月の給与明細を隅々見たことはあるか?

明細の中に引かれているものの説明はできるか?

ほとんどの方は【これは何を引かれてんの?】とでも思っているだろう。

特に会社員だと自身で納税する人は少ない為、税金を払ってる感覚が薄まる。

更に収入に対して、どれくらい税金がかかっているのか・実際の所得はいくらなのか計算する人はほぼいないだろう。

確定申告は会社員には無縁

そう思う方もいるはず。

しかし、2019年世界的大手起業、トヨタ自動車の豊田章男社長の終身雇用に関する発言が話題となったのはご存知だろうか?

豊田社長は、日本自動車工業会の会長会見で「雇用を続ける企業などへのインセンティブがもう少し出てこないと、なかなか終身雇用を守っていくのは難しい局面に入ってきた」と述べた。

豊田社長は「今の日本をみていると、雇用をずっと続けている企業へのインセンティブがあまりない」と指摘。

経団連の中西宏明会長も「企業からみると(従業員を)一生雇い続ける保証書を持っているわけではない」と話し、雇用慣行の見直しを唱えている。

終身雇用は年功序列と並び、日本企業における特徴的な雇用制度。また、懲戒解雇に該当するような理由がない限り、日本では解雇することが難しい。

「新卒で採用された会社に定年になるまで働き続ける」という働き方は徐々に変わってきてはいるが、今もなお、日本の人材の流動性は諸外国と比べて緩やかだ。

つまり、会社員だから安定というのはない。

むしろこれからの日本は年を重ねれば重ねるほどスキルがないと会社に居場所はなくなる可能性が高くなる。

つまり、国も会社も守ってくれないのだ。これが日本の現状なのだ。

ではどうしたらいいのか?

それは日本の税制をきちんと理解すること。

日本の税制は何%?

ここで問題。現在の日本の税制は何%だろうか?

多くの方は年収が高い人は高額納税をして、多くても〜50%ほどでは?と思っているだろう。

しかし、実際は80%なのだ。

なぜなのか?それは日本は税金を隠すのが非常に上手いのだ。

そんなに払ってる感覚はないだろうが、そこがポイントになっている。

会社から毎月の給与明細を確認したことはあるだろうか?ほとんどの方は手取りだけ何となく見て、何となく引かれてる額を見る程度だろう。

自分で払う感覚がない為、払っている感覚がないと思うが、しっかり納税しているのだ。

しかし、アメリカは違う。

アメリカは日本と違い、自営業者だけではなく、給与所得などの収入があった人は全員、連邦IRSと州の税務当局の両方に確定申告書を毎年申告期日までに提出する必要があるのだ。

つまり、アメリカは自身で納税しに行くのだ。なので税金を払っている感覚があるため、納税の意識が違う。

だが、日本は払っている感覚がないから、政治にも興味ない。

なのでどんどん国民の負担率は年々あがっても実感しにくいのだ。

だからこそ、会社員や自営業者など関係なく、税金をしっかりと自分で理解すること。

税理士や税務署を鵜呑みにしないこと。

これが今の日本の現状

以下は日本の現状だ。

日本の平均手取りは、26.8万円、子供1人を育てるには3,000万円必要。

さらに100年時代の日本で老後夫婦は1億円必要。

超高齢化社会の日本の若者の現状は、20代の6割は貯蓄ゼロ。

子供の7人に1人は貧困。日本の出生率は世界でみると、227位中215位。

過去の日本30年を振り返っても、

- ガソリンは約2倍

- 消費税は3.3倍

- 社会保障も3倍

- アメリカ人給料は2倍

- タイ人給料は3.3倍

これが日本の現状だ。

まずは稼ぐより守ること

この現状を知って、どうしていくか?

【じゃあもっと稼ごう】と思う人もいるだろう。

しかし、それは間違い。

まずは今あるものを守ることが優先。

守るというのは、税金を理解すること。

ここを理解せずに、ただ稼ごうとしている人は、ザルに水を流してるのと同じ。

きちんと税制を理解してから稼ぐ。これが正しい順番。

日本の税金は2つ

まずは日本の税制について理解していこう。

日本には収入税というものは存在しない。

あるのは所得税。所得と年収の違いから整理していこう。

年収

年収とは勤務先から支払われる総支給額のこと。つまり税金や社会保険料が引かれる前の金額。

所得

所得は、総支給額から給与控除を差し引いた後の金額のこと。

年収から税金を引いたものが所得となる。

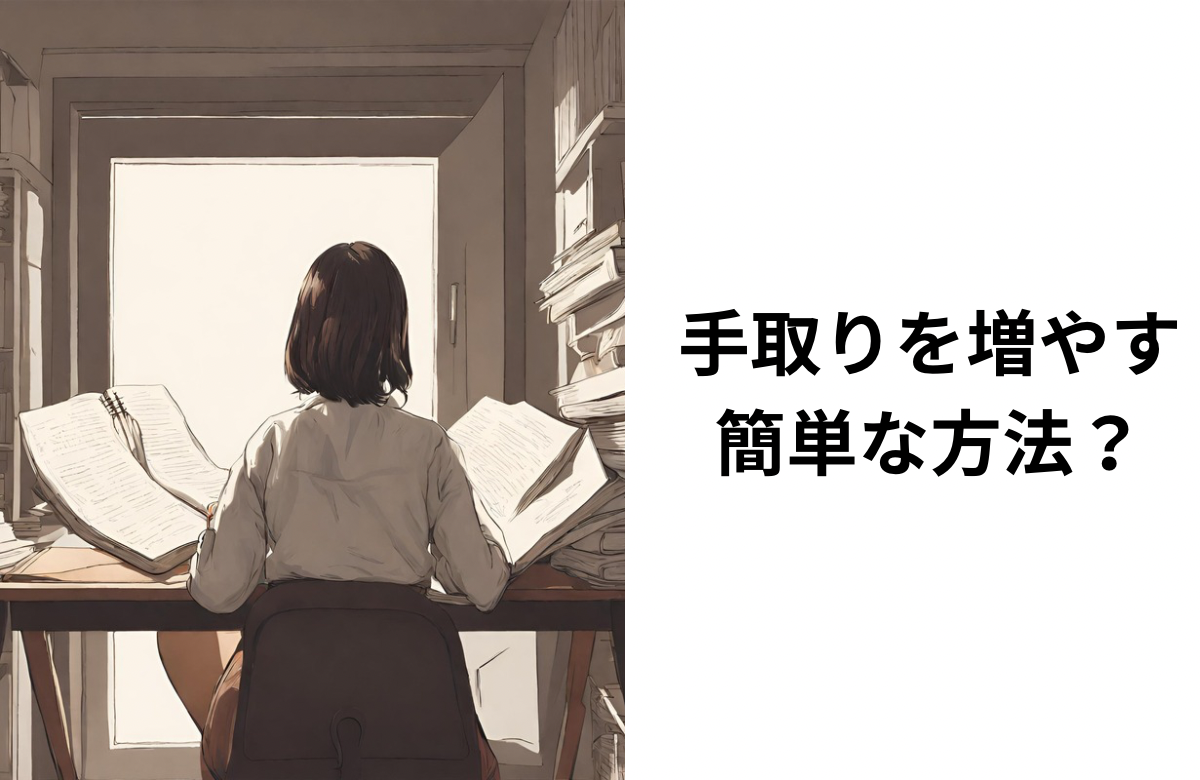

そして、日本には大きく2つの税金がある。

①所得税 ②社会保障料

それぞれ解説していこう。

①所得税 15〜55%

所得税には、国に払うお金と、自身が住んでいる地域に支払うお金。

国に払う金額は、5〜45%。振り幅があるのは、収入によって変わるため。

地域に払う住民税は、県と市町村に合わせて10%ほど。

②社会保障料 約15%

これは自分自身の人生にかかる費用。

健康保険料や厚生年金などのお金になる。

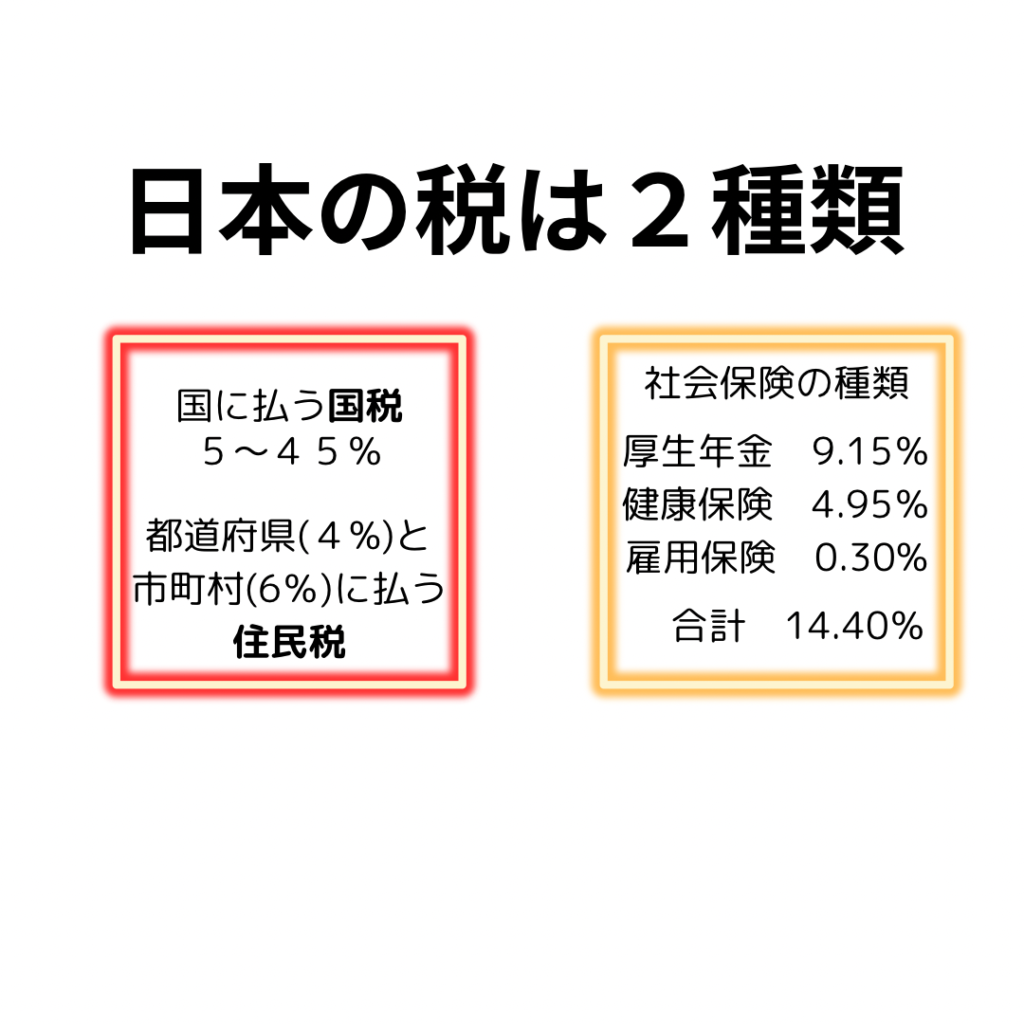

税金を払う前に懺悔を聞いてくれる

いきなり全員が上記の税金を納めるわけではなく、懺悔を聞いてくれるシステムがある。

それが〇〇控除。

例えば、、、

- 給与所得控除

- 所得控除

- 医療費控除

- 扶養控除

- ひとり親控除

- 勤労学生控除

- 配偶者控除

- 寄付金控除

などたくさんの控除がある。

控除とはなにか?それは、昔の日本でいう、百姓が年貢を納める時、殿様が懺悔を聞いてくれる時と同じシステム。

江戸時代、お米を納めたくても、嵐のせいで不作になると納めることができない。そんな時殿様は懺悔を聞いてくれる。

【嵐だったら仕方がない。じゃあ納めなくていいよ。】と殿様はその状況を理解してくれ、年貢を控除してくれる。

現在もそのイメージと同じで、給与所得控除と所得控除がある。

給与所得控除は、全員同じ一律の金額を引いてくれること。

所得控除は、子供が多かったり、ひとり親だったりと、それぞれの環境別に、個別に引いてくれるにこと。

懺悔(控除)には2種類。ここが1つのポイント。

ここまでの流れを一旦整理しよう。

年収➖税金🟰手取り

年収から給与所得控除(一律に引いてくれること)をひき、所得控除(個別に引いてくれる)をし、そこから所得税と社会保障料を引くと手取りになる。

問題:年収1,000万円の人の給与所得控除は?

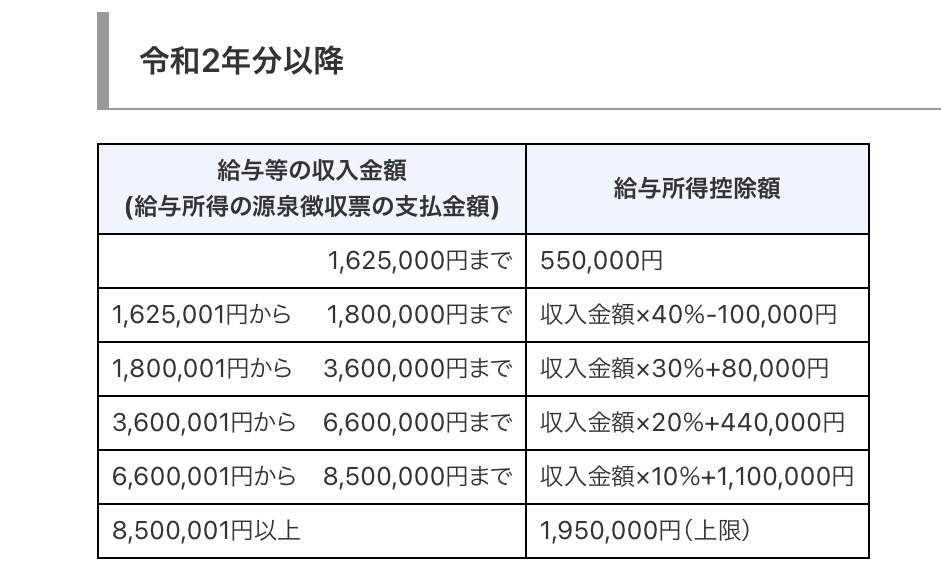

きん以下は国税庁のHPに掲載されている、給与所得控除の金額だ。

年収1,000万円の場合は、上記の表の1番下の枠に当てはまるので、1,950,000万円、約200万円が控除される。

年収🟰1,000万円 ここから給与所得控除195万円を引く。

すると、所得は805万円。これから所得控除を行う。

仮に200万円介護にかかったとしよう。

すると、所得の805万円から所得控除額200万円を引いて605万円。

つまり課税所得額は605万円。ここから所得税と社会保障料が約205万。

とな結果、可処分所得🟰約800万円。つまり年収1,000万円の人は手取り800万円となる。

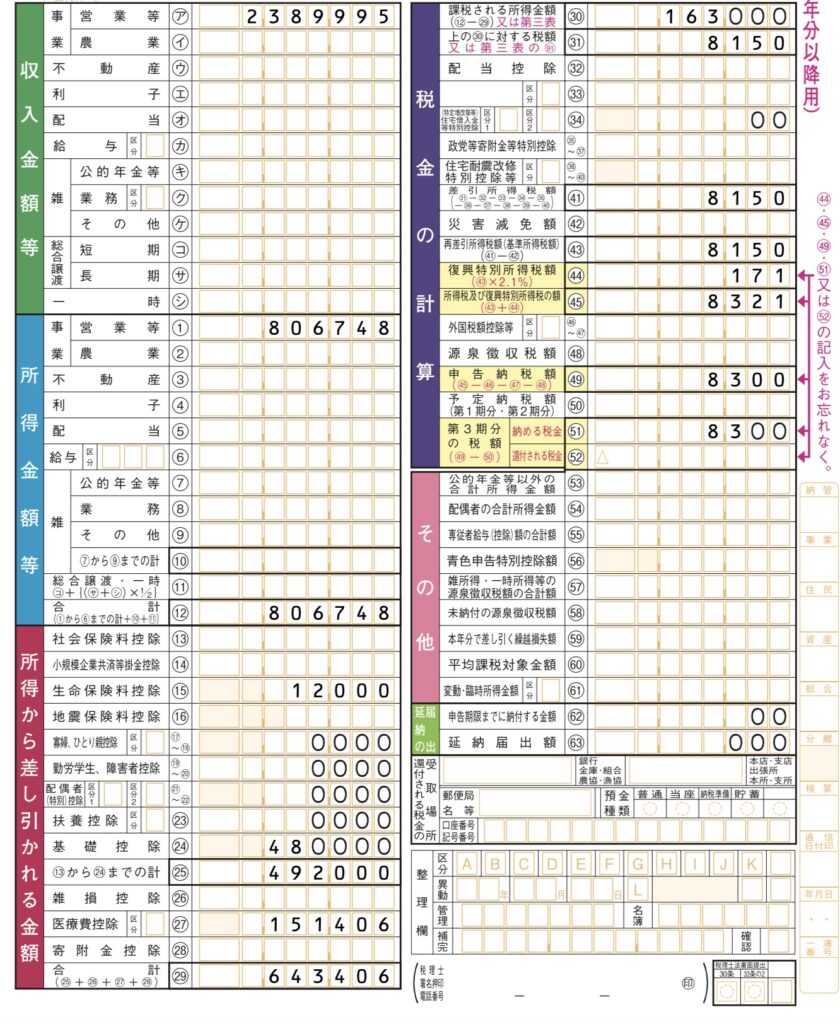

上記は筆者が行なっている確定申告。

確定申告は行わないとお金は返ってこない、守れない。

日本は隠れた税金がたくさん

うえ確定申告を行うことで、税制を理解することができる。

つまりお金を守ることができる。

何も分からずに、ただ稼ごうとするということは、ザルに水を流している事と同じ。

ザルに水なんて溜まらない。つまりお金も守れない。

しかし、仕組みが分かっても節税にならない可能性は高い。

そう、日本は隠れた税金が多いから。税金の種類もだが、多重に課せられた税金があるのだ。

法人税を納めたのに所得税を

所得税納めて投資で儲かってもキャピタルゲインがかかる

多重で納めているのに払った感覚にさせないのが本当に上手だ。

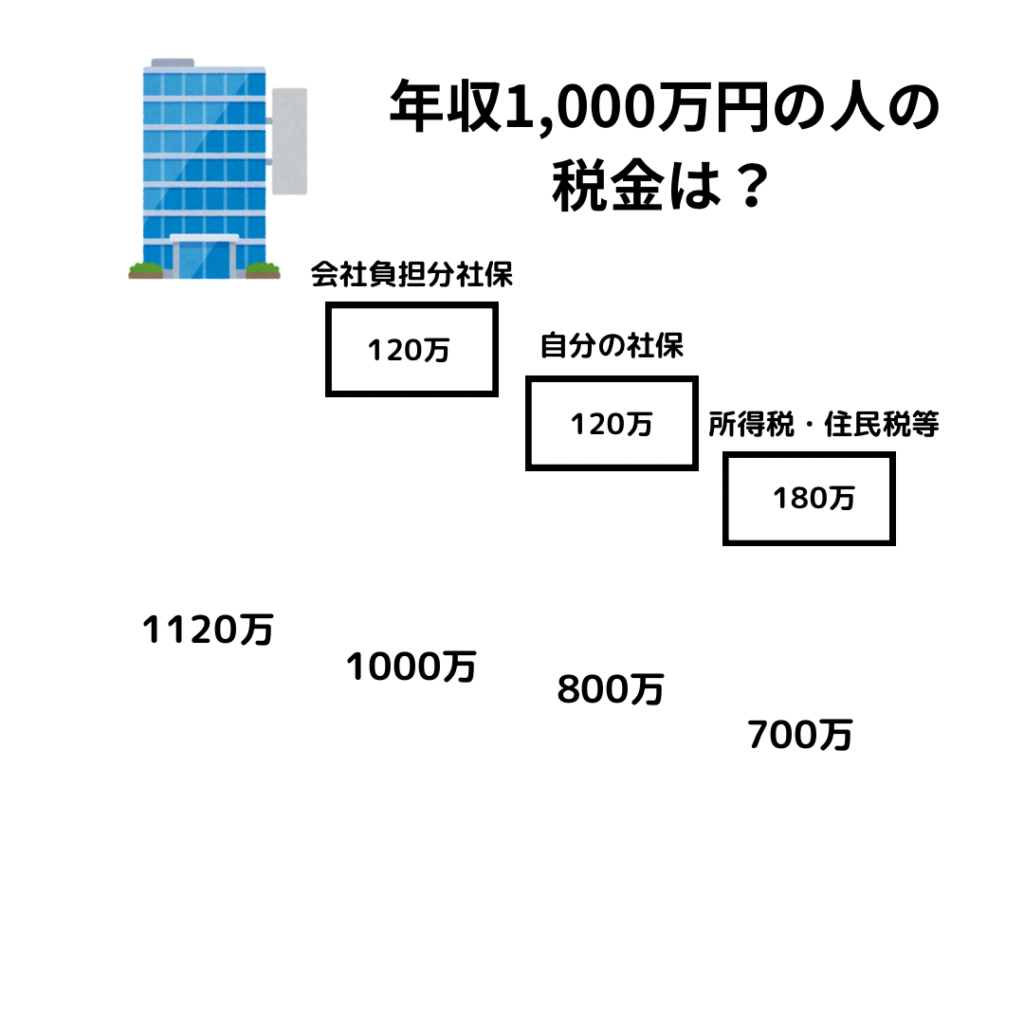

年収1000万の人は実は1000万じゃ雇えない

上記で年収1000万の人を例に税制の例えを説明したが、雇う側からいうと、実は1000万の人は1000万では雇えない。

それは会社負担分の社会保障料120万円が必要となるからだ。

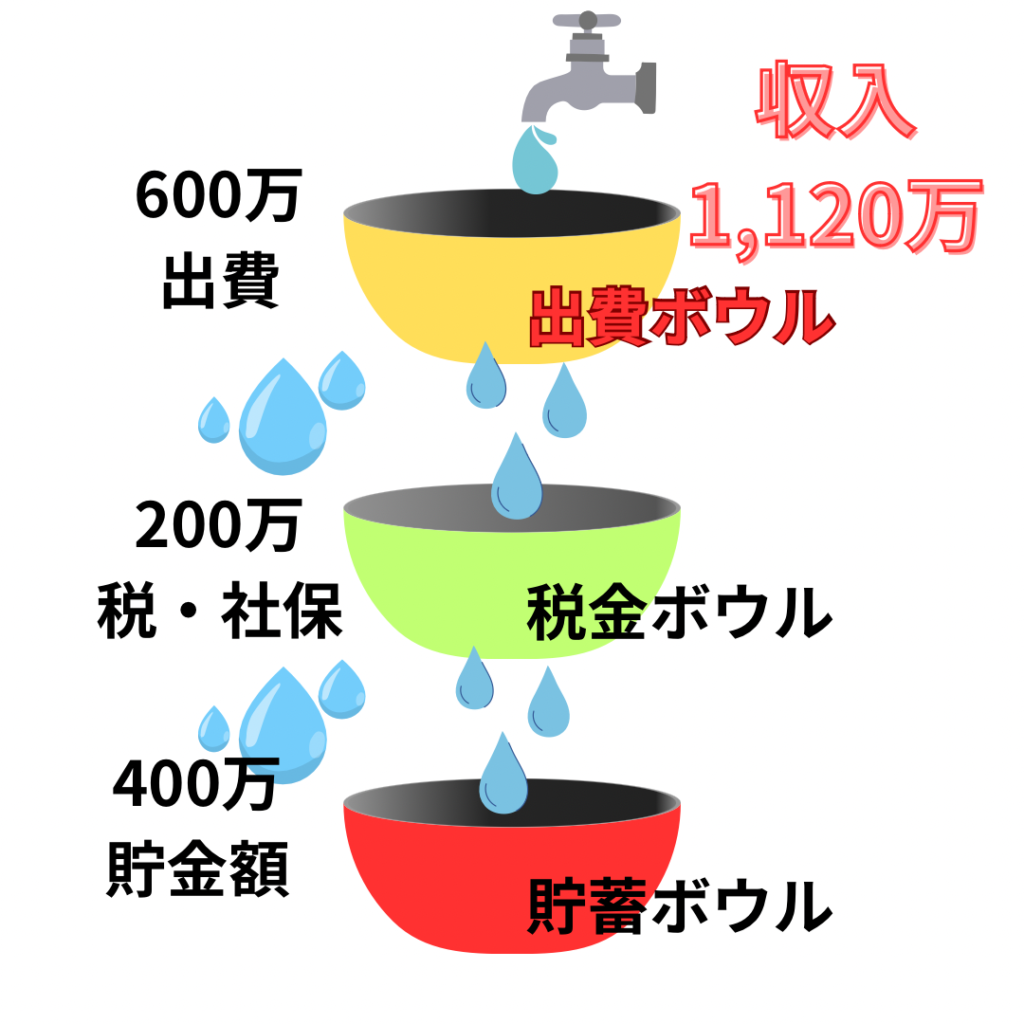

つまり1000万円の人は実は1120万円なのだ。

ということは、実際年収1000万円の人の税金は420万円が税金なのだ。

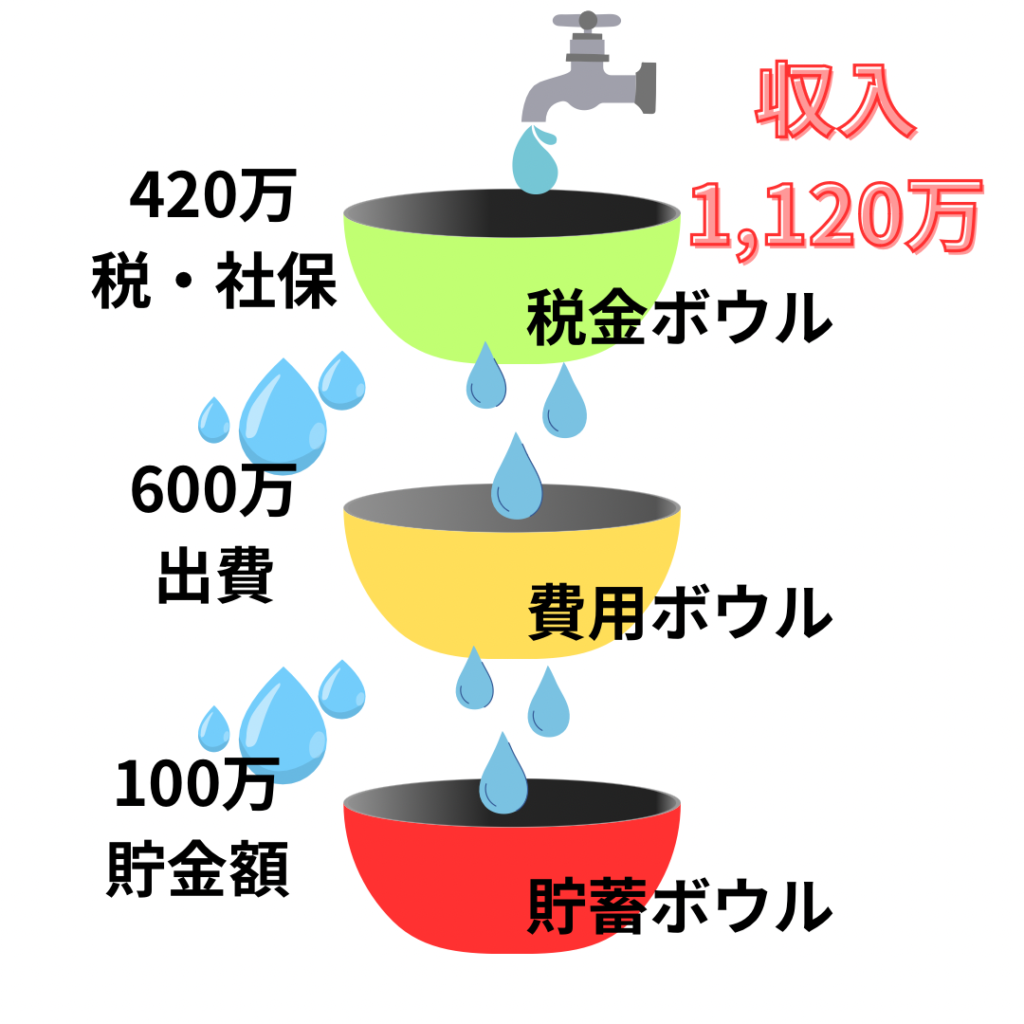

税金420万円引いたお金が手取りとなり、手取りから家賃や携帯代などを支払い、残りが貯蓄となる。

ここで注意なのが、残業を増やしたり、休日出勤したり、上司の接待をし、収入を増やそうと考える事。

これは本当にやってはいけない、無駄なこと。

なぜなら、収入をいくら増やしても税金が増えるだけだからだ。

ではどうするのか?

簡単にできることがある。それはバケツを入れ替えるのだ。

バケツを入れ替えるだけで、30年で約1億円も変わる。

同じ収入でも、税金の前に出費ボールにするだけで貯金額が100万円から400万円に変わる。

どうやってこのボウルを入れ替えるのか?

それは簡単な方法がある。

ボウルを入れ替える方法

それは、自身で副業又は兼業を行う事。

具体的には役所にいき開業届をだし、勤務先からくる、年末調整に自分で納付にチェックをつけるだけ。

これだけで手取りが40%増える。

開業届をだし、自身で確定申告を行えば、経費として使えるものも出てくる。

- 旅費交通費

- 通信費

- 接待交際費

- 消耗品費

- 地代家賃

- 水道光熱費

など費用ボウルから払っていたものが、出費ボウルから払えるようになる。

注意点はいくつかあるが、たったこれだけで手取りがあがるならやるしかない。

このように税制を知ることは自分を守ることに繋がる。

筆者が学んでいる、竹花貴騎氏が運営するビジネス系オンラインスクール【UR-U(ユアユニ)】では税金についてや、SEO対策、マーケティング戦略など幅広い内容がある。

筆者も税制を知り自身で確定申告を行い、まだまだ学んでいる1人。

気になる方は以下のリンクから

ユアユニについて、竹花氏についてはこちらの記事から